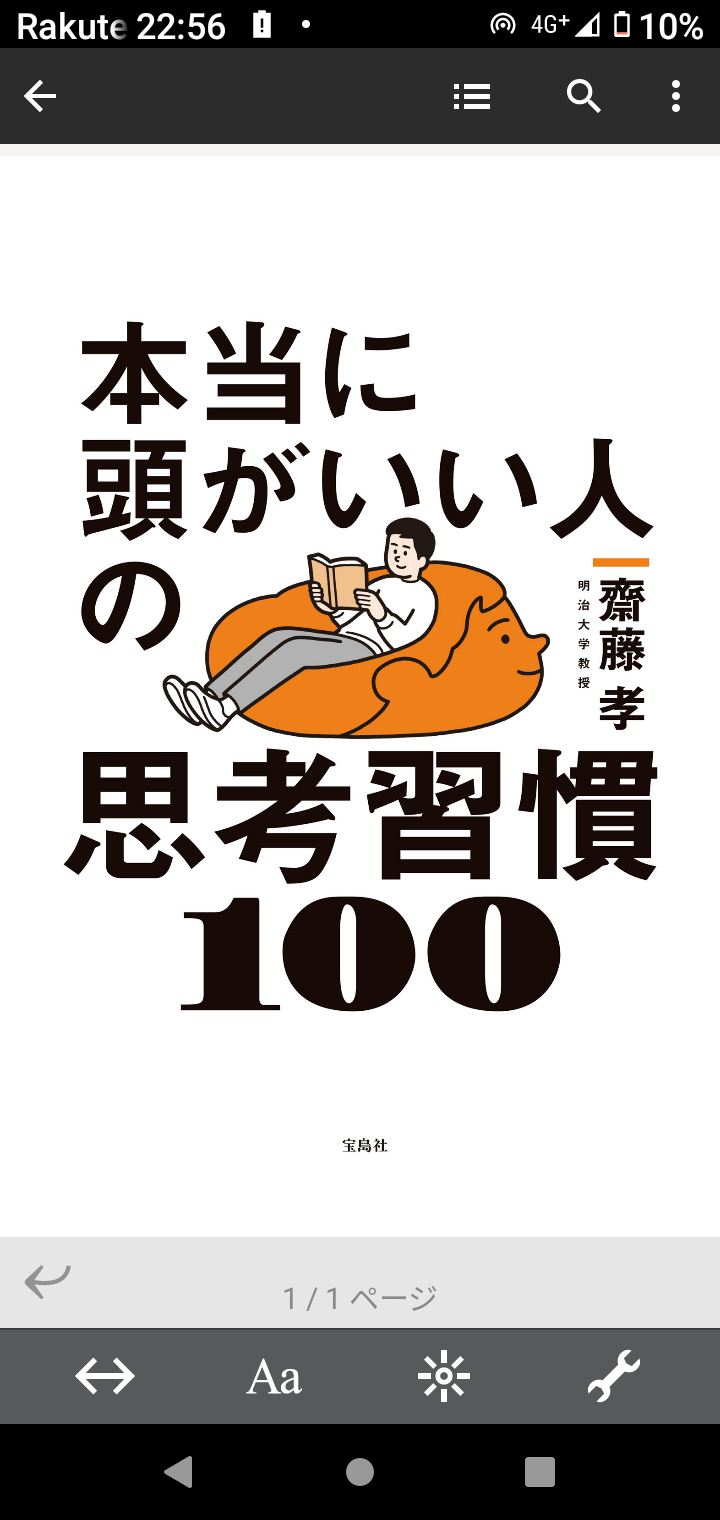

本記事では齋藤 孝さん著「本当に頭がいい人の思考習慣100」を読んだ感想・評価をお伝えします。

「本当に頭がいい人の思考習慣100」 を読もうと思ったきっかけ

この本は、MBさんが推薦していて知りました。

MBさんは毎週5万文字のメルマガでファッションのことやビジネスのことなどを発信されているインフルエンサーさんです。

私は、MBさんのメルマガは購読してないですが、音声SNSのVoicyでMBさんを知って、毎放送聴いています。

めっちゃ、話が長いんですけど、意外と聴けます。

MBさんのおすすめ放送によると、齋藤 孝さんはものすごい分かりやすい文章を書かれる方だとのことです。

実際、私も齋藤 孝さんの書籍は何冊か読んだことがあって、めっちゃ分かりやすいなっていう印象でした。

そんな齋藤 孝さんの最近の著書である「本当に頭がいい人の思考習慣100」でMBさんがおすすめしていたひとつは、声に出したらインプットできることだそうです。

確かに、これ、私も中高生のテスト前に無意識にやってました。

そんな自分は頭がいい人だったのではないか?と今更思えるようになったのです。

実は、私は、子供の頃は、自分で頭がいいと思い上がっておりました。

ですが、歳を重ねるにつれ、そう、大学、社会人へと大人の階段を登るにつれ、ホンマにアホやなぁって思うようになってきました。

世の中は学校のテストの成績なんか関係ないんです。地頭がいい人って、めっちゃたくさんいるんです。

例えば、大学の頃、アルバイトで一緒にお仕事をした人たちって、地頭いいなぁって思いました。

指示されたことを一回で理解できるんです。私は理解できなくて、理解力ないなぁって笑われたことがあります。

つまり、学校のお勉強だけって、ものすごい視野がせまいんですね。

今一度、頭がいいと思えるように勉強 しなきゃなぁって思ってた今日このごろ。

なんと、楽天市場でお買い物マラソンをやってて、2,000円以上購入したらクーポンが使えるので急遽購入しました。

っていうのが読もうと思ったきっかけです。

齋藤 孝さんの「本当に頭がいい人の思考習慣100」の広告リンクはこうなります。

別にここからポチッとして購入してくれなくてもいいんだからね。

紙版です。

電子版はこちらです。

「本当に頭がいい人の思考習慣100」 を 読んで印象に残ったこと

「本当に頭がいい人の思考習慣100」 を 読んで印象に残ったことが3点あります。

- とにかく3つにまとめる

- ストーリーにして感動したら記憶定着

- 難しいことはキーワードを読み上げるくらいでいいし、分からないことを楽しむ

印象に残ったのは、多分、普段から意識しているからなんでしょうね。

3つにまとめるとかブログを書くときの基本だし、MBさんもポイントは3つあると宣言してから考えよくらいのことを言ってたし。

ストーリー、感動は、歳を取ると薄れていくから今一度って感じですかね。

あとは、難しい本を如何に読むか。諦めちゃうんですよね。

それでは、印象に残ったことを深堀りしていきます。

とにかく3つにまとめる

まず、初っ端から「001.キーワードを3つ選び1分間で説明する」ですよ。

ずばり、ひとつのワードを15秒で3つ説明、最後に結論を述べて合計1分というわけです。

確かに頭がいい人っぽい。

改めて、これ、実践します。

続いては、「011.ポイントを「3つ」に絞ると論理の道筋が見えてくる」です。

ワードは2つでは少なく、4つや5つでは多すぎるんです。3つが最適だと。

ポイントを3つに絞り込むには全体像を正確に、素早く把握する力が求められるんですね。

例えば、「ドラクエ3」がお題なら、「ぼうけんのしょ」「職業選択の自由あははん」「ロト」のようなワードを選んで説明します。

私なら。

なぜなら、「ぼうけんのしょ」は、復活の呪文を打ち込まなくていい、初の自動セーブシステム。これ、画期的で感動モノした。

そして、「職業選択の自由あははん」って、ダーマ神殿ではじめて職業を変更できるシステム。その後、とらばーゆのテレビCMで流行った「職業選択の自由あははん」。その流れで憲法22条ってめっちゃ覚えた。

そして伝説へというサブタイトルにもなった「ロト」やったん?的な。ネタバレごめんなさい。

あなたは如何でしょうか?

え?古すぎて分からん?

では、「エヴァンゲリオン」では如何でしょうか?

私なら「汎用人型決戦兵器」「使徒」「中2」を選びます。知らんけど。

あなたは如何でしょうか?

さらに続くのは「012.重要度ごとに情報を3色で分ける」です。

すごく大事、まあ大事、おもしろい!で色分けするんですね。

これをやると要約力や読解力が身につくそうです。

- まあ大事=客観的に重要な部分

- すごく大事=筆者がいちばん伝えたいこと

- おもしろい!=100%主観でおもしろいと感じた部分

相手の主張、事実、自分の主張を明確にできそうですね。

こうやってまとめるといいかもしれない。

やってみよう。

ストーリーにして感動したら記憶定着

まず、「008.覚えにくい情報はストーリー化でインプット」っていうのがあるんです。

プレゼン資料をつくるときにストーリー性を導入すると伝わりやすいみたいですね。

それと同様に、自分が物事を覚えるためにもストーリーをもたせるとよいみたいですね。

私は、外出するときに忘れ物が多かったので、導入した替え歌があります。

「ヒガシマルうどんスープの素」です。

元の歌はこうなります。でーん!

きつね たぬき てんぷら つきみ

おにく ヒガシマル うどんうどん うどんスープ

私の替え歌はこうなります。でーん!

家の鍵 ハンカチ 定期 財布

入館証 社員証 会社のピッチ 携帯

うー!

どこがストーリーやねん。というのはさておき、家を出て、出社するときに持っていくものを一通り語って、歌にしたことが重要なんですよね。

最近は在宅ワークで出社する必要がなくなり、だいぶ忘れてましたけど。

重要なんはストーリーです。

そして、その先にある感動です。

そして、もうひとつの重要なポイントが「048.できるだけ感情を乗せて読む」です。

中年のおっさんって、想像以上に感情に乏しくなるんですよ。

なんせ、歴戦のツワモノです。

今更恐いものないし、感動することも少ないんですよ。

でも、齋藤孝さん、曰く「感情を揺り動かしながら読むことで、インプットがたしかなものになり、小説であればより深くその世界観を感じ取れる」そうです。

確かにそれは分かるよ。でも、そこまで感動するって中々ですやん。

その直後に齋藤孝さんはたたみこむんです。

「009.情報は感情移入してインプットする」

感情移入して、「えー!そんなことあるの?」とか「こりゃ楽しそうだ!」とか乗せるんです。

そうすると感情が揺り動かされて、インプットがたしかなものになるそうです。

同じような話で、「049.「ツッコミ」を入れながら読んでみる」というのもあります。

哲学者や文豪に対して遠慮なくツッコミを入れていいんですって。

それならおもしろいわな。

「そんなわけないでしょ」って言いながら読むといいみたいですよ。

気楽に読めていいかもしれません。

そして、その読み方ならイチイチ感動できそうです。

やってみよう!

難しいことはキーワードを読み上げるくらいでいいし、分からないことを楽しむ

「051.細かく見出しをつけ理解の一助とする」というのがあります。

難しい本を読むときは、見出しをつけながら読むと内容が理解しやすくなるそうです。

そう言えば、小4の頃、小見出しをつけることを習った気がします。

国語って正解が一つじゃないから気持ち悪かったんですけど、あの頃の経験は悪くはなかったようです。

小見出しというか、H2見出しをつけることはブログで必須のスキルだったりします。

そこに通ずるものがありますね。

続いて、「053.エッセンスだけ読み読んだ気分になる」です。

これ、何言ってるか小見出しだけでは分かりづらいですね。

って、齋藤孝さん、ごめんなさい。

これ、副題のほうが分かりやすくて、「難しければ最も大事だと思われる部分を読む」って言ってるんです。

大事だと思われる部分を探して、そこに線をひっぱって読む感じです。

電子書籍がメインでなかなか引きづらいですけど、そこを抜粋して、あえて、文字を打ち込んでブログの記事にしたったらええんやないですか。

ほいで、トドメが「043.難しい本は「わからなさ」を楽しむ」だそうです。

分からな理由は、自分に知識が足りない、相手が伝えるのが下手、奥深くて抽象的で世界観がつかめないの3パターンあります。

自分と相手のスキル不足はさておき、というか、それぞれ学ぼうっていうことで、問題は3つ目の「奥深くて抽象的で世界観がつかめない」ですよ。

その場合は楽しめばいいそうです。

例えば、宮沢賢治さんの「クラムボン」ですよ。

小学生の時に国語の教科書に出てきたあれですよ。

未だに謎。永遠に謎。

私の中ではとなりのトトロに出てくる「まっくろくろすけ」と同義です。

カンパネルラは星野鉄郎ですよ。

機械の体が欲しいんです。

そう思ってたら、またもやMBさんにおすすめされたリアル機械の体の本がありました。

広告です。

紙版

電子版

まとめ

齋藤 孝さん著「本当に頭がいい人の思考習慣100」 は如何でしたでしょうか?

ものすごく分かりやすい平易な文章で書かれてます。

ブロガーとしてはめっちゃ尊敬します。

分かり易す過ぎて、頭から抜けちゃうことってあるんですよね。

今回は、印象に残ったポイントを3つ、しっかりアウトプットすることで記憶に定着できました。

そして、継続してアウトプットします。

この読書感想文が皆様の学習の励みになれば幸いです。

それでは、さよなら。さよなら。さよなら。

ちなみに、こんな記事もあります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fb126e2.9480d560.1fb126e3.e0be9333/?me_id=1213310&item_id=20334887&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6720%2F9784299016720.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fb124f4.e1bd660b.1fb124f5.66614017/?me_id=1278256&item_id=20057124&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0756%2F2000009670756.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fb126e2.9480d560.1fb126e3.e0be9333/?me_id=1213310&item_id=20344748&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6906%2F9784492046906_1_5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fb124f4.e1bd660b.1fb124f5.66614017/?me_id=1278256&item_id=20213197&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8705%2F2000009938705.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント